|

Historia de los procesos de documentación de arte rupestre en Colombia Diego Martínez Celis Investigador de arte rupestre. Diseñador Gráfico. Universidad Nacional de Colombia. Correo electrónico: ciudadanomartinez@yahoo.com Ponencia presentada en el IV Congreso Internacional de Arte Rupestre, Cochabamba (Bolivia), 1997. Publicada en Revista Rupestre No.2, agosto de 1998

Abstract: A history of the processes of transcription of rock art in Colombia. Rock art research in Colombia has developed in a slow and precarious way. Since the late 19th century, the study of this art has become more complex. Even today we are not able to accurately define it. The impossibility to relate it to specific archeological contexts and its under-valued esthetic worth, a product of inherited cultural prejudices, have contributed to official and academic misunderstanding. On the other hand, the finding of many new zones, and the necessity to implement accurate documentation methods, has forced a limited number of part-time researchers to confront current problems in rock art research, but they are nearly always limited by personal time restrictions.The irregular evolutionary process of investigation and the lack of printed material available, (mostly written during the first half of this century), have been the main reasons the international community knows little about in-country investigations.

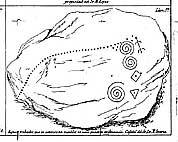

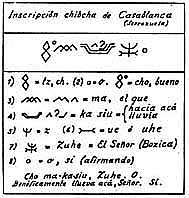

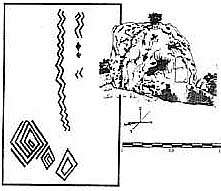

En 1924 Miguel Triana publica en La Civilización Chibcha la interpretación que le sugieren lo signos pictográficos de la roca de Pandi (Cundinamarca); de uno de los motivos el autor afirma: “...está dividido en seis cuadratines, cada uno de los cuales encierra dos signos cursivos, de tan limpios perfiles que hacen desaparecer la hipótesis de que pudieran ser el resultado del capricho casual del pintor. Nueve de las veinticuatro letras del alfabeto griego descubre allí el ojo maravillado del observador.”(Fig.1) . Cuando el lector desprevenido observa la transcripción gráfica que acompaña esta afirmación no le queda otro remedio que, al igual que Triana... maravillarse. La roca o Piedrapintada de Pandi fue una de las primeras en reseñarse en el país (durante los viajes realizados por la Comisión Corográfica, 1850-59), de ella y de algunas otras rocas Manuel María Paz realiza las primeras transcripciones (acuarelas) de monumentos rupestres en el país. Al observar dicha transcripción (fig.2) y compararla con la que Triana publica 70 años mas tarde se deduce que el autor no conoció la roca in situ , los motivos de la pictografía los tom— de la acuarela, que aunque resulta aproximada en cuanto a la configuración de los motivos es equívoca en la escala y en la lectura tergiversada de algunos sectores, en uno de los cuales Triana cree ver letras del alfabeto griego, lo que le da pie para apoyar sus teorías hiperdifusionistas.

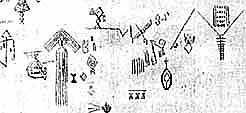

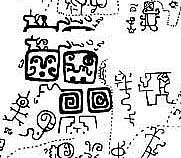

Si bien, no es del caso presentar en este artículo una crítica a los criterios que han ido configurando las hipótesis sobre la significación y función del arte rupestre colombiano a través de la historia de su investigación, si resulta pertinente esclarecer cuáles han sido las principales carencias que de métodos y técnicas de transcripción ha adolecido, esto con el fin de vislumbrar la implicación de dichos criterios en las consecuentes tesis que se han generado en torno a la problemática del arte rupestre nacional. En 1980 Muñoz et al visitan la roca de Pandi como parte de un plan de revisión del inventario bibliográfico existente, la desproporción no pudo ser mayor, las magníficas dimensiones (6 m.de altura) que presentaba el levantamiento de la Comisión Corográfica se vieron reducidas a un pequeño (1,80 m), aunque no menos imponente panel pictográfico, y las letras griegas que creyó identificar Triana resultaron ser no mas que otro de los ininteligibles signos de la iconografía rupestre del altiplano cundiboyacense (fig.3). Como éste existen infinidad de casos en los que se reparó que la transcripción que del motivo rupestre hace el dibujante, siempre ha estado condicionada por su percepción, por lo que se termina presentando una versión diferente del original. Tal parece que para los primeros investigadores el dibujo no resultaba escencial para la presentación de sus trabajos, hasta se puede afirmar que sólo presentaron el material que se adaptada a la comprobación de sus hipótesis. Durante esta primera etapa de la investigación vale la pena rescatar el trabajo de Lázaro María Girón, diplomático y viajero de finales del s. XIX quien realizó una visita a la zona de Chinauta y Anacutá (1882) y reseñó varias rocas con la intención de “buscar y copiar las antiguas inscripciones indígenas” y presentar un informe descriptivo de lo hallado; éste es tal vez el primer intento juicioso de elaboración de un inventario de vestigios rupestres. En dicho informe, Girón no sólo describe la ubicación exacta de las rocas sino que realiza cuidadosos levantamientos de los motivos y principales rasgos (fig.4). Hacia 1885 se presentan otros intentos aislados de transcripción como el caso de las planchas con dibujos de petroglifos de la Sierra Nevada de Santa Marta elaborados por el escritor Jorge Isaacs (fig.5). En ellas el autor transcribe, con un estilo muy particular, los diseños y aunque intenta por primera vez una similitud con la textura de los trazos, el resultado es confuso ya que no se delimitan bien los contornos y se presentan carentes de contexto (forma de la roca y distribución espacial de los motivos).

Si bien, Triana es el primer investigador en presentar un álbum gráfico, sólo se concentró en los motivos pictóricos y le prestó poca importancia a la roca como totalidad, sus dibujos carecen de fidelidad y proporción (sólo presenta parcialidades de los murales). El problema aqu’ no es sólo el de advertir sobre la inexactitud de dichas transcripciones, sino que la mayoría de ellas sirvió para ilustrar y sustentar trabajos posteriores que por ende repitieron el error (Pérez de Barradas,1941; Nuñez Jiménez,1959; Cabrera Ortíz,1968; etc.) Inclusive hoy en día muchos textos de carácter divulgativo y pedagógico siguen publicando dichos dibujos sin advertir el error(1). Darío Rozo en 1938 publica Mitología y escritura de los Chibchas, un curioso texto en el que “demuestra” el cáracter alfabético de los signos rupestres y “descifra” el significado de algunos conjuntos pictográficos, todos basados en algunas planchas de Triana (fig.6)

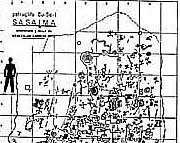

Un trabajo poco conocido y presentado sólo parcialmente, lo constituyen los levantamientos de cientos de pictografías del altiplano cundiboyacense realizadas por Uribe, Borda y Müller (1938); al parecer, fueron estos investigadores los primeros en utilizar una cuadrícula para documentar proporcionalmente los motivos rupestres. (figs.7,8).

En 1941 aparece el primer estudio que pretende recopilar la información existente sobre yacimientos rupestres, El arte rupestre en Colombia de José Pérez de Barradas, es un inventario bibliográfico donde reaparecen transcripciones de Triana, Liborio Zerda (1882) y otros informantes esporádicos. Uno de los aportes de esta investigación es la publicación de material fotográfico (fig.9). Esta técnica, que para la mitad del siglo no era nueva, si representó un significativo aporte al inventario rupestre de algunos sitios (Facatativá) que en la actualidad están tan alterados que dichas fotografías constituyen la mejor muestra de lo que fueron y del grado de deterioro que han alcanzado (fig. 10). Aunque son evidentes las limitaciones técnicas, tanto de toma como de reproducción de estas fotografías, es de resaltar la intención del autor por querer mostrar los motivos rupestres (pictografías) en su entorno y verdaderas proporciones. En los años 50' Ghislletti en Los Mwiskas describe nuevas rocas, pero sólo presenta algunas fotografías, muy deficientes, de sectores aislados.

Para finales de la década del 60 parece reactivarse la investigación con la aparición de nuevas reseñas y la aplicación de técnicas arqueológicas para la transcripción. Eliécer Silva Celis en el Libro Azul (1968) además de presentar una perspectiva audaz acerca del simbolismo y significación del arte rupestre, presenta un paralelismo gráfico entre motivos precolombinos (cerámica, orfebrería) y motivos rupestres panamericanos. Para ilustrar algunas de sus teorías presenta el primer levantamiento fotográfico de un petroglifo (El encanto, Caquetá), en el que se aprecia la utilización del tizado o blanqueado de los surcos para obtener contraste entre los motivos y la superfície de la roca . Al tiempo que incluye en un anexo el dibujo a escala de la totalidad de los motivos del yacimiento -pared rocosa- (fig.11,12).

Wenceslao Cabrera Ortíz realiza levantamientos a escala apoyándose en una cuadrícula y elabora algunas láminas en que describe la situación del yacimiento y, de manera muy esquemática, los perfiles de las rocas y su distribución en el terreno (figs.13, 14).

Con estos dos trabajos parece concluir la serie de trabajos monográficos que pretendían elaborar las tésis generales sobre la problemática rupestre en el país. Cada investigador retomaba los trabajos de sus antecesores e incorporaba nuevos elementos y zonas a la discusión, pero este intento de generalización parece haber sido el principal obstáculo para pensar en la singularidad de cada zona, de cada yacimiento, de cada roca, de cada motivo. Desinterés y superficialidad para aplicar criterios rigurosos de transcripción han sido patrón común a todas las investigaciones, hecho que ha generado el gran vacío documental del que adolece hoy en día el estudio del arte rupestre en el país. Al revisar muchas de las zonas que han sido reseñadas, Muñoz et al pudieron constatar que alrededor de cada roca descrita existía una gran concentración de yacimientos que no fueron siquiera nombrados. Ejemplos como los de la zona de Suacha-Bosa (descrito el 10% de lo existente), El Colegio (descritas 17 rocas y halladas hasta la fecha algo mas de 500), Tibacuy y Anacutá (6 rocas de 50), son claramente ilustrativos de la alta densidad de manifestaciones rupestres que yacen en territorio colombiano, y no solamente es de resaltar el número, sino la compleja variedad y particularidad de cada una de las zonas. Con lo anterior sólo queda claro el incipiente estado en que se hallan los procesos de documentación y de investigación con criterios descriptivos. Para la década de los 70 se perfilan nuevos rumbos y criterios de investigación. Se empieza a percibir que la problemática del arte rupestre no puede ser abordada sin el concurso de otras disciplinas (geología, etnohistoria, topografía, etc.), adhiere la discusión internacional y se torna mas “humilde” al aceptar lo distante que se halla de esclarecer su origen, sentido y función; al advertir la urgencia de desarrollar nuevas y más eficaces técnicas de documentación, no sólo para apoyar estudios sino para elaborar inventarios proyectados a programas de conservación. Un claro ejemplo es el levantamiento de un sector de los petroglifos del río Caquetá (Pedrera-Araracuara) realizado por Elizabeth H.R. Von Hildebrand y publicado por el ICAN en 1975, en él se implementa por primera vez la técnica del frotamiento o “Rubbing” (frottage), aunque en muy pocas rocas, para transcribir la apariencia de los trazos del grabado, al mismo tiempo se presentan levantamientos generales en planchas y fotografías con los surcos resaltados en blanco.(fig.15). Este estudio, que pretendió ser un modelo de procedimiento descriptivo, terminó, al parecer, rindiéndose a los mismos vicios en que han recurrido todos los anteriores; la propia autora afirma: “... se fotografiaron entre un 80 a 90% de los petroglifos, seleccionados según el criterio de descartar figuras peque–as que parecían borradas, o no muy significativas con relación a las demás. Este “criterio” de selección implica que existe un condicionamiento de la percepción motivado por prejuicios no justificables para una labor científica de registro, el hecho de descartar la descripción de algunos motivos por que no parecían “muy significativos” solo demuestra la falta de rigor con que se asumen estos trabajos. Para los últimos años son cada vez más escasos los estudios descriptivos que se realizan. Alvaro Botiva C. (1986). presenta algunas fotografías en el informe sobre las pinturas del río Guayabero y cita posibles métodos de transcripción (calcos y estereofotogrametría) que deberían aplicarse para un adecuado levantamiento, pero estos no son llevados a cabo.(fig.16)

Con la elaboración de varias tésis de grado (Inés Elvira Montoya ,1975; Silvia Botero y Menno Oostra, 1977) se percibe un creciente interés en el arte rupestre por parte de los medios académicos, especialmente en las facultades de antropología, pero a pesar de las buenas intenciones nunca se lograron crear verdaderos criterios metodológicos que resistieran aplicaciones posteriores, las técnicas empleadas (fotografías y dibujos a escala) nunca alcanzaron la calidad necesaria para convertirse en documento. Investigaciones recientes como la de José V. Becerra en la región de Ventaquemada,Boyacá (1990) muestran una nueva, aunque excepciona,l tendencia a realizar registros mas detallados (forma de la roca, orientación, calco de pictográfias, escala, ubicación). Sin embargo, al revisarse el trabajo publicado, se observa que dicho material se ha rendido a una limitante que ha sido común a otras investigaciones: la escala en la que se publica el material gráfico no posee la suficiente resolución para convertirse en un veráz documento de consulta.(fig.17)

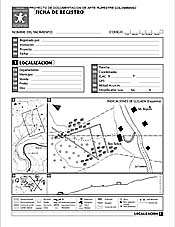

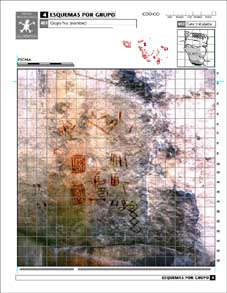

En los ultimos años G.Muñoz, J.Trujillo, D.Martínez, C.Rodríguez, P.Arguello y J. Roncancio crearon un equipo interdisciplinario bajo el seudonimo de "GIPRI" con la intención de percibir la problemática rupestre desde diferentes perspectivas. En 1993 (2) se organizó la ficha de registro de rocas, como respuesta al estudio de las tradiciones de investigación. El objetivo de esta ficha era corregir los trabajos de los investigadores anteriores en los siguientes aspectos: 1) Presentar una ubicación cartográfica que permitiera conocer el lugar exacto donde se encuentran las rocas. 2) Generar una hoja con cuadrícula que permitiera dibujar la roca y sus condiciones espaciales. Cada una de las rocas debería ser documentada en planta y alzado y con ello dar una idea de la forma, del estado y ubicación de los pictogramas. Los dibujos realizados deber’an tener todas las dimensiones y la inclinación de las rocas in situ. Del mismo modo, se incluyeron datos sobre su orientación. Los pictogramas deberían ser reseñados por un dibujante quien tomaría las dimensiones precisas de cada uno de los trazos y sus formas, tratando de copiar las proporciones y las figuras tal y como aparecían en la roca. Del mismo modo, el trabajo del fotógrafo debería ser los mas profesional posible en cuanto a la calidad del material y a la evacuación ordenada de las figuras. 3) Realizar in situ algunas observaciones sobre las figuras y comentarios de cada uno de los sectores (grupos pictóricos) que posee cada roca. Finalmente, hacer algunos comentarios (por ejemplo, especulación general sobre localización de la roca y de los dibujos mismos) que pudieran en el futuro dar pautas para contextualizar los motivos rupestres encontrados. Con todos estos datos se pretendía tener un levantamiento de cada una de las rocas supliendo así las deficiencias de los trabajos anteriores. La ficha actual (3) es el resultado de la transformación de esta ficha de campo inicial. El resultado final es que la ficha ha diversificado los temas y ampliado aspectos. La descripción de los yacimientos rupestres presentes en la ficha es la síntesis de diversos trabajos de documentación (fig.18).

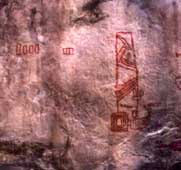

La revisión de la bibliografía existente puso entónces de manifiesto los errores cometidos por los investigadores anteriores al confrontar sus versiones con los originales. Se percibió entonces la urgencia de implementar sistemas de documentación más rigurosos; con el gradual mejoramiento de las técnicas fotográficas, la incorporación y adaptación de métodos de documentación internacionales y la aplicación de procesos digitales de manipulación de imagen (figs, 19 y 20), se ha venido desarrollando una dinámica que permite, en la actualidad, contar con una metodología y un formato básico de registro de manifestaciones rupestres .

La utilización de nuevas tecnologías en la descripción es apenas un paso lógico en la evolución de los procesos de investigación. A pesar de la versatilidad de los procesos digitales, es importante aclarar que la transcripción de motivos rupestres, debe abordarse desde diferentes técnicas y en lo posible no privilegiar una sola. La elaboración de dibujos, frottages, calcos, fotografía y video, siguen siendo imprescindibles y deben interrelacionarse bajo predeterminadas normatizaciones, que permitan la elaboración de catálogos coherentes. Tal parece que cada día es mas grande la brecha que nos separa del esclarecimiento del enigma rupestre, cientos de teorías antagonizan o se interrelacionan para liderar su explicación a nivel internacional, lo único seguro es que los grabados y pinturas están allí y este legado cultural está expuesto no solo al deterioro por la acción de los elementos naturales sino a la que causa el hombre, la mayoría de las veces, por simple ignorancia. Se hace necesario entonces, incrementar esfuerzos para diseñar verdaderas estrategias de rescate, pensadas desde la conservación y consolidación de la roca y los motivos, hasta la elaboración de completos inventarios unificados bajo un mismo criterio descriptivo. El esfuerzo realizado por los investigadores que han afrontado la problemática rupestre en estos cien años, se ha visto eclipsado por la falta de rigor en la documentación, tal vez agobiados por la urgencia de elaborar interpretaciones y plantear apresuradas hipótesis que saciaran la agobiante sed de respuestas que plantea el enigma pétreo. Ya no es posible pretender, por ejemplo, elaborar cuadros de recurrencias tipológicas de una región determinada(4) con el estudio y descripción de sólo un pequeño porcentaje de las rocas existentes, ni mucho menos plantear teorías difusionistas por la simple observación de similitudes formales entre dos rocas separadas entre sí por cientos de kilómetros(5). La propuesta de elaborar juiciosos procesos desctriptivos y la creación de archivos sistematizados de registro, son en últimas, sólo la primera instancia de un proceso que tiende a rehacer sus malos pasos, y que sin subestimar el importante trabajo de los pioneros, se proyecta hacia el futuro asumiendo un nuevo rol tal vez más discreto pero no por eso menos ambicioso.

1. Textos escolares en las áreas de español y sociales, e inclusive publicaciones especializadas en antropología, arqueología, historia e historia del arte. Una tendencia reciente a nivel de diseño editorial es la utlilización indiscriminada de estos motivos a manera de tapiz "neutro" para ilustrar cualquier tema, (p.e. los Premios nacionales de cultura, 1996).[volver] 2. Trabajo de grado para optar el título de diseñador gráfico, U. Nacional de Colombia, Diego Martínez C, 1993 [volver] 3. Ficha de registro desarrollada durante el proyecto "Modelo metoodológico para documentar arte rupestre". Beca Ministerio de Cultura, 1997 por el equipo conformado por G.Muñoz. D.Martínez y J. Trujillo [volver] 4. Guisletti (1950), determinó diferencias estilísticas entre dos regiones etnohistóricamente diferenciables del altiplano cundiboyacense (zacazgo/zipazgo), sólo estractando, de unas cuantas rocas, los motivos pictográficos mas fácilmente identificables (espiral, rombo, etc), y asignándoles valores porcentuales de recurrencia. [volver] 5. Para determinar el repertorio tipológico de una zona específica, es preciso realizar detalladas prospecciones; el descubrimiento y registro de la mayor cantidad posible de las rocas de una región aumentan la información y, por ende, disminuyen el factor error en la determinación de los factores que homogenizan o diferencian una zona de otra.[volver]

ARTICULOS RELACIONADOS Transcripciones inéditas de sitios con arte rupestre en Ramiriquí. Historia de la investigación del arte rupestre en Colombia

—¿Preguntas, comentarios? escriba a: rupestreweb@yahoogroups.com— Cómo citar este artículo: MARTINEZ C. Diego. Historia de los procesos de documentación de arte rupestre en Colombia en Rupestre/web, https://rupestreweb.tripod.com/martinez.html 2000 (1997)

BIBLIOGRAFIA ANATI, Emmanuel. Methods of recording and analysis rock engravings. Studi comuni, Vol 7 Edizioni del centro. Capo di Ponte, Italy, 1977. BECERRA, Jose V.. Arte Precolombino. Pinturas rupestres del departamento de Boyaca-Colombia. FIAN, Duitama, Boyaca,1990. BOTIVA C., Alvaro. Arte rupestre del rio Guayabero, Informes antropologicos No. 2, ICAN, Bogota, 1986. CABRERA O., Wenceslao. Monumentos rupestres de Colombia, Revista colombiana de antropologia, Vol. XIV, ICAN, Bogot‡, 1968. DE VALENCIA, Ruby - SUJO V.,Jeanine. El diseño de los petroglifos venezolanos, Fundacion Pampero, Caracas, 1987. FOSSATI,Angelo, et al. Rupestrian Archaeology, Edizioni della Cooperativa Archeologica Le Orme dell'Uomo, Val Camonica, Italy, 1990. GIRON, Lazaro M. Informe al sr Dr. Nicolas J. Casas, encargado de la subcomision 3a. de las exposiciones de Madrid y Chicago, abril de 1892. GUISLETTI, Louis V. Los Mwiskas, una gran civilizaci—n precolombina, Tomo II, Biblioteca de autores colombianos, MEN, Bogota, 1954 . INORA. International Newwsletter on rock art, No. 12, 1995. ISAACS, Jorge. Las tribus indigenas del Magdalena, Sol y Luna, Bogota, 1967. MARTINEZ C., Diego. Transcripcion de petroglifos: Nuevas propuestas/ Ficha de campo, en Rupestre, Arte rupestre en Colombia, GIPRI, Univ. Distrital, Año 1, No. 1, Bogota, 1995. MUÑOZ C. Guillermo. Historia de la investigaci—n del arte rupestre en colombia, 45 Congreso de Americanistas, Bogota, 1985. Archivo documental, Dibujos de Ricardo Muñoz. NUÑEZ Jimenez. Antonio. Facatativá santuario de la rana, Universidad Central de Las Villas, Cuba, 1959. PEREZ DE BARRADAS, Jose. El arte rupestre en Colombia, Consejo superior de investigaciones cientificas, Instituto Bernardino de Sahagun,Madrid, 1941. RESTREPO, Gabriel y Olga. La Comision Corografica: el descubrimiento de una nacion, Historia de Colombia, Fasc. No. 59, Salvat Editores, Bogota, 1986. ROZO, Dario. Mitologia y escritura de los Chibchas, Ediciones del Consejo, 1938, Bogota, 1938. SILVA Celis, Eliecer. Libro Azul, Univ. Pedagogica de Colombia, Tunja, 1968. TRIANA, Miguel. El Jeroglifico Chibcha, Banco Popular, 1970 - La Civilizacion Chibcha, Escuela tipografica, Bogota, 1922. VON HILDEBRAND, Elizabeth. Levantamiento de los petroglifos del rio Caqueta, entre La Pedrera y Araracuara, Revista Colombiana de Antropologia, VoL. XIX, ICAN, Bogot‡, 1975 |